相続・相続税 人気記事ランキング(3ページ目)

2025年04月21日 相続・相続税内でアクセスの多かった記事をご紹介します。

21位教育資金の一括贈与!メリットがあるのはどんな人?

平成25年税制改正で創設された「教育資金の一括贈与」の教育資金の定義が発表されました。一括贈与の仕組みと、どんな人にメリットがあるのかを確認しておきましょう。

相続税改正トピックスガイド記事加藤 昌男

相続税改正トピックスガイド記事加藤 昌男22位相続税の配偶者控除とは? 計算方法と注意点

配偶者は、実は相続税を支払うことはほとんどありません。これは配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)という措置があるからです。ではこの措置は必ず受けられるのでしょうか?いくらまで受けられるのでしょうか?ケースによって異なりますので確認してみましょう。

相続税の計算方法ガイド記事

相続税の計算方法ガイド記事23位思わぬ落とし穴も!? 孫への教育資金の一括贈与

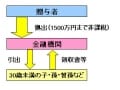

平成25年4月に始まった教育資金の一括贈与制度。子や孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる制度です。相続税対策として人気を集めていますが、注意点もあります。実際に利用した人の声をもとに、制度のメリットとデメリットをまとめました。2019年度税制改正により、期間が「2021年3月31日まで」に延長されます。

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事24位ご注意!実は贈与税がかかるケース14

贈与税がかからないと思っているものでも、実は贈与税がかかることがあります。あとから税務署に指摘されないよう、贈与税がかかる意外なケースを確認しておきましょう。

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事25位生前贈与で相続税対策!そのメリット・デメリット

相続税対策としてよく活用される生前贈与。暦年贈与、相続時精算課税、教育資金贈与など、生前贈与にはいくつか方法があります。それぞれのメリットとデメリットを事前に確認しておきましょう。

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事26位結婚・子育て資金の非課税贈与のメリット・デメリット

子や孫の結婚・出産・育児を後押しする目的で、祖父母や両親の資産を早期に子や孫に移せる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について解説します。非課税の上限は1000万円(結婚関係は300万円)までです。2019年度税制改正により、期間が「2021年3月31日まで」に延長されました。なお併せて受贈者の所得制限が設けられ、2019年4月1日以降の信託等は、信託等する日の属する年の前年の受贈者の所得金額が1000万円を超える場合にはこの制度は利用できないことになりました。

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事27位結婚・子育て資金の非課税贈与、対象になるものは?

平成27年4月からスタートした「結婚・子育て資金の一括贈与制度」。先に始まった教育資金の一括贈与制度と同様、「何が対象で何がダメなのか分からない」との声は多いようです。非課税の対象になるかならないか、判断に迷いそうな例をまとめました。

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事

生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事28位孫は法定相続人になれる?甥や姪は?「代襲相続」を解説

孫や甥、姪などは相続人になれるのでしょうか?相続人となるべき人、つまり「法定相続人」が、被相続人が亡くなる以前に亡くなったり、欠格事由に該当したり、廃除されたりして、相続人ではなくなった場合に、その人に代わって相続人となる制度を「代襲相続」といい、孫や甥や姪が該当することがあります。

相続・相続税の基礎知識ガイド記事

相続・相続税の基礎知識ガイド記事29位みなし相続財産とは?生命保険にかかる相続税

生命保険は被相続人の相続財産ではありませんが相続税がかかります。またケースによっては課税関係が異なったり非課税を受けられないケースもありますので、注意点についても確認してみましょう。

相続・相続税の基礎知識ガイド記事

相続・相続税の基礎知識ガイド記事30位名義預金とは?子や孫名義の預金は、相続時に何が問題なのか?

名義預金とは、亡くなった人の財産で子どもや孫などの他人名義になっている預金のことです。そのまま持ち続けて亡くなると、相続税の対象となり、亡くなる前に贈与してしまうと、贈与税の対象になります。相続税の計算においてだけではなく、遺産分割協議においても、争いのもとになりがちです。名義預金の注意点について解説します。また名義預金の解約方法や相続時の注意点についてなども解説します。

ガイド記事

ガイド記事