脳科学・脳の健康 人気記事ランキング(6ページ目)

2025年04月21日 脳科学・脳の健康内でアクセスの多かった記事をご紹介します。

51位SPECT、PETとは…血流変化もわかる脳画像検査法・そのメリット・デメリット

【脳科学者が解説】SPECTやPETなどの診断技術によって、私たちは脳の神経細胞の活動度」まで知ることができます。CTやMRIなどの画像検査で、脳の形や腫瘍の有無などを見ることができても、脳の健康状態までは分かりません。がんや脳梗塞、アルツハイマー病などの早期診断にも役立つ、SPECT、PETの特徴、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事52位なぜ人間は笑うのか? 脳科学的に見る3種類の笑いと効能

【脳科学者が解説】「笑う門には福来る」ということわざがあるように、笑うことは古くからよいこととされ、健康維持にも効果的という考えもあります。ところで、私たちはどうして「笑う」のでしょうか。サルやネコなど人間以外の動物も笑うことがありますが、人間にしかない笑いの感情もあります。3種類に分けられる笑いとその効果について、脳科学的に解説します。

ガイド記事

ガイド記事53位心肺停止でも助かる可能性があるのはなぜか…脳幹のはたらきと蘇生

【脳科学者が解説】事故や事件の報道で「心肺停止状態」と耳にしたとき、「死亡」と解釈する方が多いようですが、それは正しくありません。脳が不可逆なダメージを受けていなければ、心臓と呼吸が止まっていても蘇生できる可能性があります。しかし時間が重要です。AEDの役割、脳科学的に見た「心肺停止」の正しい意味と、心肺停止から蘇生できるケースがある理由を、わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事54位睡眠不足はなぜ悪い?睡眠時間を削ると何が起こるのか

【脳科学者が解説】睡眠不足は、ただ眠たくてパフォーマンスが落ちるだけではありません。感染症やその他の重大な病気のリスクも上がるなど、健康にもさまざまな悪影響が及びます。睡眠時間を削ることで何が起こるのか、そこから睡眠の重要性について考えてみましょう。

ガイド記事

ガイド記事55位長期記憶・短期記憶とは違う「作業記憶」とは…家事や仕事にも不可欠な役割

【脳科学者が解説】記憶には種類があり、「短期記憶」「長期記憶」はそれぞれ性質が違います。そして料理や掃除などの家事、仕事をテキパキとこなすときに欠かせない「作業記憶」は、このどちらにも当てはまらない記憶です。英語で「ワーキング・メモリー」と言われる作業記憶とは何か、その定義、役割についてわかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事56位Q. うっかりルール違反をして、後悔することがあります。直せますか?

【脳科学者が解説】安全第一とわかっているのに、車の運転中に無理な追い越しをかけてしまったり、忙しいときに「ちょっとだけいいか」と職場のルールを破ってしまったり。頭ではよく理解できていることを、とっさに破ってしまうことがあるのはなぜでしょうか? 理由と対策法をご紹介します。

ガイド記事

ガイド記事57位Q. 横縞のボーダー柄はやせて見えますか? 太って見えますか?

【脳科学者が解説】「横縞のボーダーはやせて見える」と思っていたけど、人によっては太って見える? 実際はどうなのでしょうか。縦縞と横縞の錯視のしくみも見ながら、わかりやすく解説します。

ガイド記事

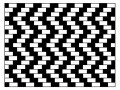

ガイド記事58位【図形画像あり】ツェルナー錯視・ミュンスターバーグ錯視・カフェウォール錯視はなぜそう見えるのか

【脳科学者が解説】有名な錯視に「ツェルナー錯視」「ミュンスターバーグ錯視」というものがあります。ミュンスターバーグ錯視を応用した「カフェウォール錯視」というものも有名です。実際の図形画像を挙げながら、なぜそのように見えてしまうのか解説します。

ガイド記事

ガイド記事59位Q. 脳の疲れを取るためには、糖分が必要なのでしょうか?

【大学教授が解説】難しい勉強や仕事を集中して行った後は、「頭が疲れた」「脳が疲れた」と感じるかもしれません。脳のはたらきには糖分が必要だから、糖分を摂った方が脳の疲労回復につながるのでしょうか? わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事60位視床下部にぶらさがる下垂体…構造と機能をわかりやすく解説

【脳科学者が解説】下垂体は脳下垂体とも呼ばれますが、視床下部につながり脳にぶら下がっている小さな器官です。脳内にありますが、実は脳ではありません。下垂体の前葉、後葉とは何か、また、視床下部の神経細胞が作る下垂体後葉ホルモン、視床下部が監督する下垂体前葉ホルモンについて、わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事