遺族厚生年金が縮小される?最終的にどんな形になる?

令和6年12月24日に今まで社会保障審議会(年金部会)が話し合ってきた年金法改正に関する整理事項が厚生労働省HPに公開されました。遺族厚生年金の縮小についても詳しく触れています。最終的にどんな形になりそうか確認してみましょう。遺族厚生年金の役割とは?

遺族年金には、18歳最初の年度末(1、2級の障害がある場合は20歳)までの子どもを持つ配偶者が受給する「遺族基礎年金」と、在職中に会社員が死亡したときなどに生計を維持されていた配偶者などが受給する「遺族厚生年金」があります。その中でも、今回の年金改正で縮小されるとされているのが「遺族厚生年金」です。

遺族厚生年金は、次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、生計を維持されていた配偶者や子どもなどの遺族に遺族厚生年金が支給されます。

①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡したとき

④老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき

⑤老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

遺族厚生年金は、④老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したときのように65歳以降に老齢年金を受給していた夫が死亡後に妻が受給する老後資金としての役割が大きく、人数的にも65歳以上の妻が受給するケースが大多数です。また、18歳最初の年度末(1、2級の障害がある場合は20歳)までの子どものいない夫も、55歳以上の人に限り遺族厚生年金を受給できますが、受給開始は60歳からとなります。(遺族基礎年金を受給できる夫は55歳から60歳の間に遺族厚生年金を受給できます)。

65歳以降、老齢厚生年金と遺族厚生年金がもらえる場合、まずは自分の老齢厚生年金を受け取り、配偶者の遺族厚生年金との差額をもらえることになります。ところが夫の老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金より多額なケースが多いので、妻に先立たれた65歳以上の夫が遺族厚生年金を受給しているケースは少数です。

ただし遺族厚生年金は、65歳以降の老後資金としての役割ばかりでなく、①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき、②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したときの場合のように、在職中に会社員が死亡したときに生計を維持されていた配偶者などが受給するという、民間保険としての役割もあります。

例えば、会社員の夫に扶養されるパートで働く妻、小学生の子どもがいるというケースがあるとします。万が一、会社員の夫が在職中に35歳で逝去した場合、夫が厚生年金保険料を支払っている期間は22歳から35歳までの短期間となりますが、妻には一生涯、遺族厚生年金が支給されるのです。若い世代がもらえる遺族厚生年金は、民間の保険に加入するような役割も果たしているのです。

夫が55歳未満であれば、子どもがいても遺族厚生年金が支給されないことに「男女差別だ」との声も

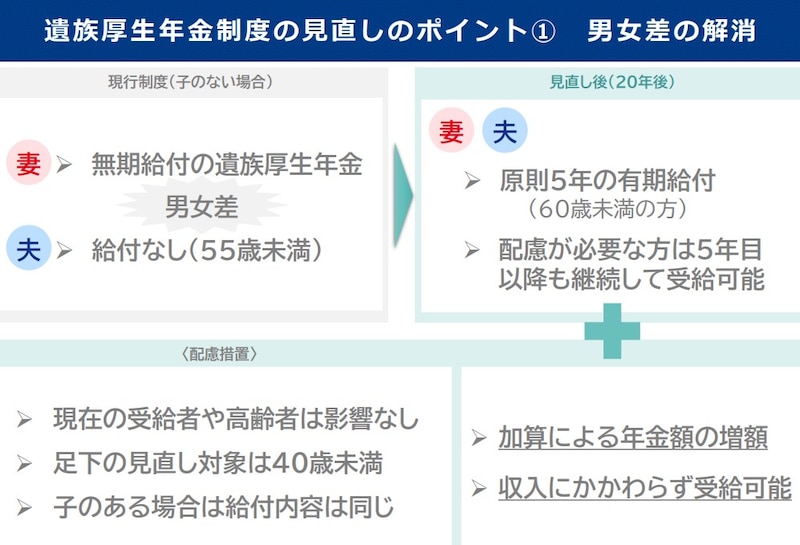

ところが、現在の遺族厚生年金の制度では、妻に先立たれた55歳未満の夫に対しては民間保険の役割を全く果たしていません。55歳未満で子どものいる夫が会社員の妻に先立たれた場合、遺族基礎年金は支給されますが、遺族厚生年金は請求する権利が与えられていません。一方で、会社員の夫に先立たれた30歳以上の妻に対しては、子どもがいなくても再婚しない限り、遺族厚生年金が生涯(妻が30歳未満なら5年間のみ)支給されます。

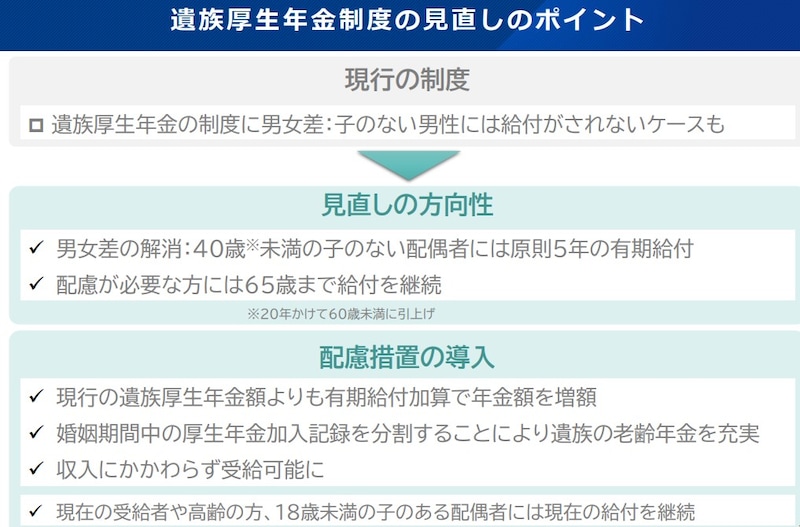

夫が55歳未満であれば、子どもがいても遺族厚生年金が支給されないことに「男女差別だ」という意見も多く、裁判が行われたこともあります。そこで新たに子どもがいない男性にも遺族厚生年金を支給するという改正が予定されているのです。

20代から50代の子ども(18歳年度末または障害1、2級の20歳までの子)のいない妻に対する遺族厚生年金が縮小に

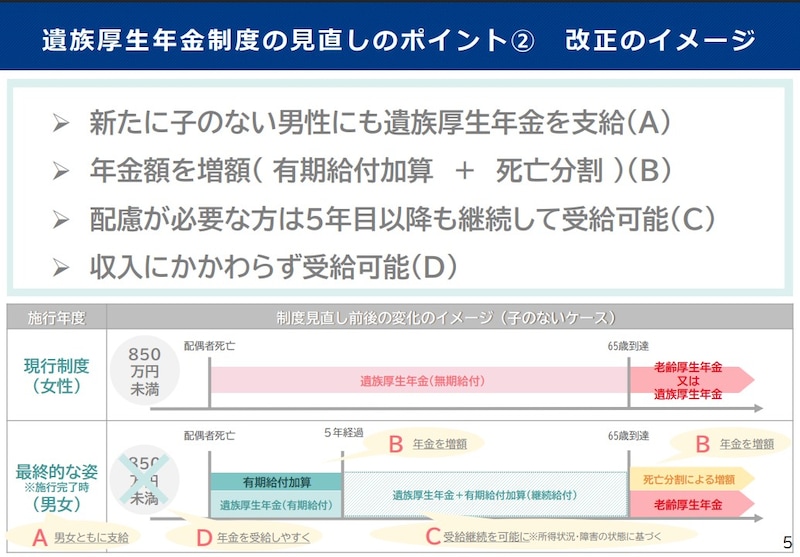

さらに「男女差をなくす」という点から、年金法改正で縮小が予定されているのは、子ども(18歳年度末または障害1、2級の20歳までの子)のいない20代から50代の妻に対する遺族厚生年金です。該当する年齢の子ども(18歳年度末または障害1、2級の20歳までの子)のいない妻、または遺族基礎年金が終了した妻には、遺族厚生年金を生涯にわたっては支給しないことになります。

遺族厚生年金は5年間だけ支給する形に縮小となり、65歳以降に死亡時分割として妻の老齢厚生年金に上乗せされます。

妻に先立たれた夫にも年齢や子どもの有無、収入に関係なく5年の有期で遺族厚生年金を支給し65歳以降に夫の老齢厚生年金に上乗せされます。将来的には男女差をなくしていく形で年金法は改正されるでしょう。

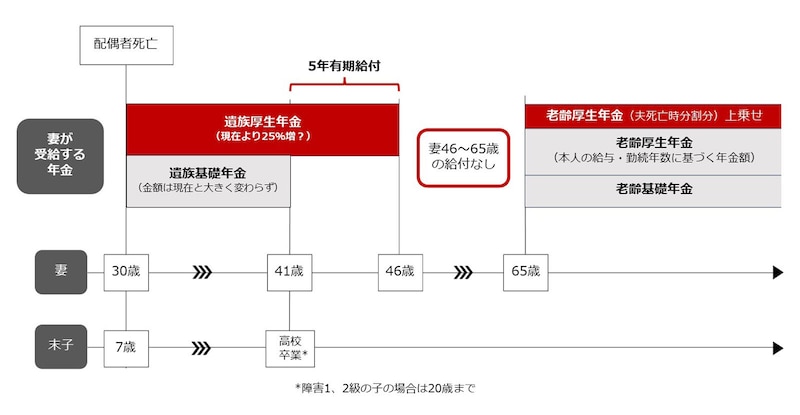

令和6年7月10日に遺族厚生年金について検討がされ、20年かけて縮小した後の最終的な形を具体的に考えると、早くに複数の子どもを産み、配偶者に先立たれた人の家計は65歳まで厳しくなるでしょう。

例えば、図のように妻が30歳で、会社員の夫が死亡した場合を想定します。夫が亡くなったときに末子が7歳である場合、もらえる遺族年金と65歳以降の老齢厚生年金は以下の図のようになってしまいます。

遺族基礎年金終了後、5年有期給付修了から65歳までの空白期間は前年所得や障害により継続給付を検討

12月10日にも遺族厚生年金の縮小について再検討が行われました。配偶者に先立たれ、遺族基礎年金が終わり、遺族厚生年金の5年間の有期給付が終わった後の65歳までの空白期間に、所得や障害の状態に応じて継続給付が行われる予定です。遺族厚生年金の5年の有期給付の終了後、65歳までの年金の空白期間は、前年所得が国民年金保険料免除・猶予基準に該当するかで遺族厚生年金を調整するとのことです。全額停止になってから2年で遺族厚生年金は失権となります。

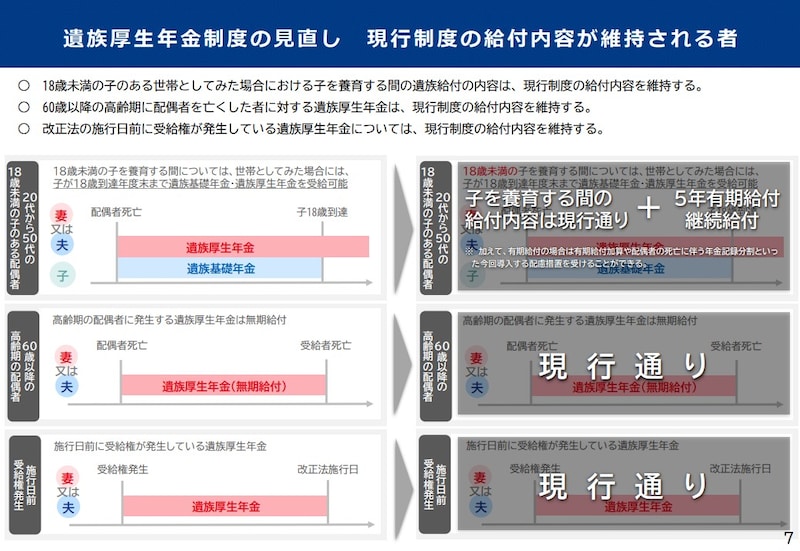

現在の遺族厚生年金受給者、配偶者が受給する遺族基礎年金の要件は変更なし

改正法の施行日前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度の給付内容を維持するとされています。現在遺族厚生年金を受給している人は、現在の枠組みで受給できるということです。一方で20代から50代で子どもが18歳年度末(障害1、2級は20歳)までの人が受給する遺族基礎年金については、子どもを養育する間は、現在と同じです。ただし、子どもが18歳年度末(障害1、2級は20歳)以降の遺族厚生年金については5年間の有期給付に移行しそうです。

5年間の有期年金となったら、65歳以降にもらえる老齢厚生年金は充実する方向

最後にもう1つ、遺族厚生年金の縮小に伴うトピックとして、遺族厚生年金が5年間の有期年金とされることから、若いうちに配偶者と死別した場合、65歳以降にもらえる老齢厚生年金は充実する方向、ということが挙げられます。令和6年12月10日付社会保障審議会(年金部会)の資料「遺族厚生年金の見直し➁」には以下のような記載があります。

「これまでは夫と死別した妻に年金記録を分割していなかったが、遺族厚生年金の有期化の拡大に伴って、夫と死別後に婚姻期間中の夫の厚年加入に対する妻の寄与・貢献を評価し、高齢期の年金受給額の改善を図ることを目的として配偶者の死亡に伴う年金記録分割を導入する」

若いうちに配偶者と死別しても65歳以降の老齢厚生年金は現在より充実する形になるでしょう。「婚姻期間中における夫の厚年加入に対する妻の寄与・貢献への評価は、離別か死別かの違いで変わるものではないから、離婚時分割の考え方を死別にも拡張して、配偶者の死亡に伴う年金記録分割を年金法上に新設することは、現行の離婚時分割の規定の趣旨と整合的であると考えられる」

【参考】

遺族年金が縮小されると困るのはどんな妻?50歳以下の女性に影響がある?年金改正をチェック

遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算とは?将来的に縮小される?

令和6年12月10日社会保障審議会(年金部会)資料

「遺族年金制度等の見直しについて②」